Introduction

Renommée en “Le japonais” dans sa dernière édition de 2017, la méthode d’Assimil pour la langue des samouraïs est davantage connue sous la dénomination “Le japonais sans peine“. Pour la petite histoire, c’est loin d’être le premier essai de la maison d’édition Assimil créée en 1929 puisqu’on a eu “L’anglais sans peine”, “L’allemand sans peine“, “L’espagnol sans peine“, ou encore “L’italien sans peine” dès les années 30.

Quand la première édition sur la langue japonaise paraît en 1985, la collection Sans Peine compte donc déjà plus d’une dizaine de langues (dont le chinois entre autres). On peut ainsi dire qu’elle est rodée et c’est ce qui explique probablement en partie pourquoi l’édition de 2017 n’apporte que peu de changements (j’y reviendrai). Quoi qu’il en soit, avec sa promesse d’assimilation intuitive, on peut dire que cette méthode de japonais basée sur l’auto-apprentissage a connu un franc succès en France.

Comme tout le monde ne connaît pas bien la méthode Assimil, je vais d’abord me contenter d’expliquer ses grands principes en vous présentant une leçon type. Je vais ensuite m’interroger sur sa pertinence dans l’apprentissage du japonais en évoquant ses points forts et ses points faibles. Par ailleurs, ma critique sur Le japonais sans peine va aussi s’articuler autour de plusieurs questions :

- En quoi peut-on dire que la méthode Assimil appartient au type TRADUCTION/grammaire défini par Christian Puren ?

- Peut-on conseiller Le japonais sans peine pour un apprentissage en autodidacte ?

- Est-ce que le niveau B2 promis à l’arrivée est réaliste ou est-ce encore une promesse marketing en l’air ?

1) Description des grands principes de la méthode Assimil

Comme Le japonais sans peine se distingue pas mal des manuels que j’ai présentés jusqu’à maintenant, il me semble important d’expliquer dans un premier temps les spécificités de la méthode Assimil. Quelle que soit la langue étudiée, on trouve une centaine de leçons (99 ou 98 pour le japonais en fonction de l’édition) qui sont divisées en deux phases :

- La phase passive jusqu’à leçon 49 durant laquelle vous êtes censé engranger les éléments de base de la langue “comme un enfant qui écoute avant de parler“. Dans le cas du japonais en particulier, vous n’êtes donc invité à l’écrit qu’à repérer les kana et kanji sans chercher à les apprendre. On peut donc parler d’étape d’imprégnation de la langue, même si on vous demandera tout de même de réaliser des exercices (de la version et du thème accompagné).

- La phase active à partir de la leçon 50. Dans le cas du japonais, c’est normalement durant cette phase que vous débutez l’écriture des kana (premiers exos dès la leçon 57). En plus de suivre les leçons jusqu’à la 99, il vous faudra affronter une seconde vague. Celle-ci consiste à traduire (ou plutôt “reconstituer” si j’utilise leur terminologie) les textes en français des premières leçons en japonais. À la fin de la leçon 50, on vous demandera par exemple d’appliquer cette seconde vague à la leçon 1. Puis la leçon 2 à la fin de la leçon 51 et ainsi de suite. Une fois arrivé à la leçon 99, vous devrez également traduire toutes les leçons propres à la phase active (50 à 99 donc).

C’est bon, je n’ai perdu personne ? Je vais vous présenter dès à présent la leçon 1 de la méthode qui servira de “leçon type”.

2) Présentation d’une leçon type de Le japonais sans peine

Petite précision avant d’aller dans le vif du sujet : dans sa première édition de 1985, Le Japonais sans peine a été rédigé par les autrices Catherine Garnier et Mori Toshiko. Celles-ci sont toujours à la baguette dans l’édition de 2017 (Le japonais pour rappel), mais l’illustrateur a changé (on est passé de J.-L. Goussé à Nico). J’imagine que c’est lié au fait que certains dessins des années 80 passent moins bien aujourd’hui (les fameuses dents proéminentes à l’avant des Asiatiques).

Autre chose : la méthode commence par une longue introduction qui essaie de résumer les spécificités du japonais (prononciation, ordre des mots, particules, système d’écriture…). Il est vivement recommandé de la lire en entier même si vous serez de toute façon accompagné pas à pas dans les premières leçons.

À propos de celles-ci justement (j’y viens enfin, oui !), elles reposent toutes sur une même structure :

- Un dialogue en japonais sur la page de gauche (qu’il vous faudra écouter au préalable via un CD ou un autre support audio).

- Sa traduction en français sur la page de droite.

- Des notes explicatives “succinctes” sur la prononciation, l’écriture ou encore certains points grammaticaux.

- Deux exercices de traduction : le premier de version (courtes phrases du japonais vers le français) et le second de thème accompagné. C’est-à-dire une traduction depuis le français, mais sous la forme d’un texte à trous en japonais à compléter en rômaji puis en kana vers la fin. À partir de la leçon 57, ces deux exercices seront accompagnés de dictées de kana (hiragana puis katakana).

Dernier élément important : toutes les 7 leçons, il y a une leçon de révision qui résume les points principaux des 6 précédentes leçons. Bon, voyons à quoi ressemble cette fameuse leçon 1, à commencer par le dialogue.

A) Le dialogue en japonais

Voici le dialogue de la leçon 1 qui est d’abord prononcé très lentement puis un peu plus rapidement, mais toujours à un rythme soutenu.

Il est ainsi conseillé de l’écouter au moins une fois avant d’attaquer la transcription écrite. C’est effectivement une bonne idée pour se faire l’oreille en essayant de distinguer les différents sons. Une fois quelques mots de vocabulaires acquis, il peut être intéressant par la suite de tenter d’en deviner le sens général en utilisant l’inférence. C’est facilité par le fait que chaque leçon repose sur un thème précis (“l’exposition Picasso”, “le petit-déjeuner”, “au café”, “les vacances d’été”…). Il est donc plus facile d’effectuer des hypothèses sur le contenu des dialogues avant d’accéder à la traduction en français.

Intéressons-nous avant cela à la transcription en japonais :

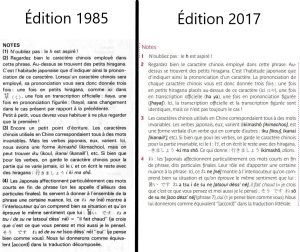

Je précise que celui de la version de 2017 a été prélevé à partir de cet extrait gratuit disponible sur le site d’Assimil. Vous remarquerez qu’en dehors de la présentation plus aérée sur la dernière édition, le texte (rômaji inclus) n’a pas changé d’un iota depuis la première édition. Mais ce qui surprend quand on a été biberonné comme moi avec une méthode comme Manuel de Japonais Volume 1, c’est la variété des structures grammaticales abordées dès cette première leçon. Forme volitive polie (-mashô), forme passée polie (mashita), présence d’adjectifs, de particules finales…

Vous l’aurez compris : le but ici n’est de tout décortiquer dans les détails, mais de tenter de s’imprégner de la langue cible. C’est pourquoi le japonais utilisé sonne assez naturel, surtout pour une première leçon. Passons maintenant à la traduction française du dialogue.

B) La traduction française du dialogue

Cela peut paraître bizarre de réserver une sous-partie à la seule traduction française, mais comme celle-ci est importante lors de la seconde vague, il m’a semblé utile de m’attarder un peu dessus. Le voici donc, toujours dans les deux éditions :

Il est précisé dans l’édition de 2017 que les crochets sont là pour “repérer les mots nécessaires en français” et que les parenthèses “indiquent la traduction littérale”. On remarque que les crochets n’étaient pas encore présents dans l’édition de 1985, ce qui donne la traduction alambiquée “Allons.” à la place de “Allons[-y]!“ pour “Ikimashô.”

Il s’agit là d’un choix totalement assumé visant à faciliter la traduction depuis le français lors de la seconde vague. Vous me direz que la traduction littérale est justement là pour ça, mais c’est probablement plus difficile à mettre en place quand il n’y a qu’un seul mot japonais pour plusieurs mots français. On voit aussi une sorte de langage codé apparaître avec lequel il faut comprendre que [accord] = particule ne. Autant dire que c’est très dirigiste et que cela oblige à suivre les leçons de la méthode Assimil dans l’ordre.

C) Les notes explicatives

Juste après la traduction en français, on trouve pour chaque leçon de Le Japonais sans peine une section “Notes”. Voici celle de la première leçon :

Comme vous pouvez le constater, ces notes ne visent pas à expliquer chaque point grammatical, mais plutôt à diriger l’attention de l’apprenant vers certains éléments propres au japonais. Il n’est ainsi précisé nulle part que la forme en mashita correspond à du passé ni que atsui est un adjectif. La méthode opte par conséquent pour une approche implicite de la grammaire, ce qui est l’extrême opposé des Manuel de Japonais de Kunio Kuwae.

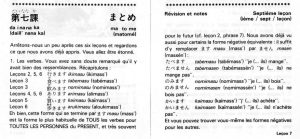

Jusqu’à un certain point cela dit étant donné que des explications grammaticales plus précises sont données toutes les 7 leçons. Voici le début de celles de la leçon 7 pour vous donner un ordre d’idée :

Pour cette leçon de type “matome” (traduit en “révision”), les autrices prennent bien le temps d’expliquer chaque structure verbale vue précédemment (forme en masu, mashita, mashô…) et d’autres éléments grammaticaux redondants. Vous n’êtes donc pas totalement laissé à vous-même sur le plan grammatical comme dans Marugoto Starter, ce qui semble logique vu le peu d’exercices d’application proposés. Car pour qu’une méthode basée uniquement sur la grammaire implicite puisse fonctionner, il est selon moi nécessaire d’y trouver de nombreux exercices systématiques.

D) Les exercices de traduction

Venons-en justement à ces exercices de traduction qui sont toujours au nombre de deux. Le premier est donc de la version et le second du thème accompagné (textes à trous à compléter). Curieusement, l’édition de 1985 est très floue sur le premier exercice étant donné qu’il n’y a aucune indication. On pourrait croire qu’il faut juste prononcer les énoncés en japonais, d’autant plus qu’ils sont inclus dans la piste audio de la leçon (après le dialogue). Est-ce volontaire pour permettre à chacun de s’y prendre comme il le souhaite ?

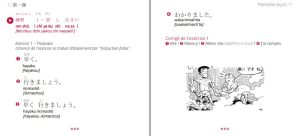

Toujours est-il que l’édition de 2017 est plus claire puisqu’il est écrit “Exercice 1 – Traduisez” :

C’est forcément limité pour cette première leçon, même si on trouve l’assemblage 早く(adverbe) + 行きましょう (verbe) = 早く行きましょう qui n’était pas présent dans le dialogue. Cela se complexifie au fil des leçons, ce qui vous oblige notamment à retenir le vocabulaire des leçons précédentes. Le second exercice (textes à trous) est généralement plus abordable avec comme consigne “Exercice 2 – Complétez“

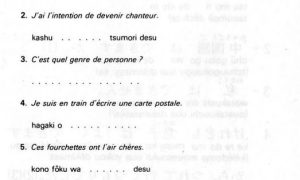

On vous mâche ainsi une partie du travail, sachant qu’il y a une lettre à placer par pointillé. Je pensais au départ que cette simplicité apparente était volontaire afin d’insister sur le fait que c’est durant la seconde vague qu’il y a du “thème pur”. Sauf que les trous deviennent vraiment nombreux par la suite. J’en veux pour preuve l’exercice de la leçon 25 :

C’est vrai après que la seconde vague est plus complexe étant donné qu’il faut traduire tout un dialogue depuis le français et non des petites phrases décontextualisées.

3) Pourquoi cette méthode d’Assimil est à ranger dans le type TRADUCTION/grammaire ?

Quand j’ai découvert la méthode Assimil avec Le japonais sans peine, je me suis dit qu’elle insistait davantage sur l’oral que sur l’écrit. Il est d’ailleurs écrit en quatrième de couverture “Vous atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de dialoguer avec des amis.“. Il n’y a pour ainsi dire que des dialogues et même la leçon 39 ayant pour thème “Lettre aux parents” contient des discours rapportés.

Ceux-ci sont en plus assez vivants et on est donc à des années-lumière d’une méthode comme Pratique du Japonais dans laquelle les dialogues ne sont là que pour illustrer les différents points de grammaire abordés. Pour autant, cette méthode Assimil ne correspond ni à la méthodologie audio-orale (trop peu d’exercices répétitifs) ni à la méthodologie directe (présence de la traduction en français). Dans son livre Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Christian Puren la rattache à la méthodologie traditionnelle et plus précisément au type TRADUCTION/grammaire.

Il indique que c’est le plus éloigné du type GRAMMAIRE/traduction (= Manuel de Japonais) avec des dialogues en langue étrangère traduits et accompagnés de simples remarques grammaticales. Et comme les exercices proposés reposent uniquement sur de la traduction, on reste sur une approche dirigiste et datée. Cela ne signifie pas que c’est mal en soi, mais j’ai un doute sur le fait qu’on puisse converser en japonais comme promis en se contentant d’effectuer de la version et du thème.

4) Le japonais sans peine est-il adapté à un apprentissage en autodidacte ?

La première réponse évidente à cette question est “oui” dans le sens où la méthode Assimil vise les apprenants cherchant à apprendre une langue étrangère seul. Celle-ci se veut progressive et tous les exercices proposés sont faisables si vous êtes rigoureux. Il faut néanmoins soulever quelques bémols :

- S’ils partent du principe que “30 à 40 minutes par jour” = “une leçon”, vous allez très vite être dépassé. En effet, il vous faudra forcément retenir un minimum de vocabulaire au fil des leçons, même durant la phase passive. Ce qui vous oblige à l’apprendre par coeur et à être un minimum actif. J’ai vraiment du mal avec leur concept d’assimilation intuitive qui montre vite ses limites dans la pratique.

- Bien que les leçons soient relativement courtes, elles sont denses en informations. Au bout d’une semaine (7 leçons), vous aurez abordé les formes verbales en masu/masen/mashô/mashita/te-imasu, les particules wo/ga/ni/he/de… C’est bien plus rapide que dans 40 leçons pour parler japonais et il vous faudra être très motivé au début.

- La deuxième vague possède un intérêt discutable. Les autrices indiquent à son sujet “vous commencerez à prendre vis-à-vis du japonais une attitude active : non plus seulement comprendre, mais parler, faire vous-mêmes des phrases“. J’ai du mal à comprendre en quoi restituer des dialogues que l’on a déjà abordés amène miraculeusement à “faire ses propres phrases“. La répétition sert certes à fixer des acquis, mais pas vraiment à improviser dans une situation nouvelle. D’autant plus qu’avec les indications de la traduction littérale (le fameux “[accord]” pour la particule ne), il y a le risque d’une reproduction mécanique sans réelle compréhension.

Bref, même si je n’ai jamais appris une langue étrangère avec la méthode Assimil, ça me semble compliqué d’arriver au bout avec des compétences solides sans d’autres ressources pédagogiques à côté.

5) Est-ce qu’on peut atteindre le niveau B2 avec cette méthode de japonais ?

Le but de cette question est davantage de faire le point sur les notions de japonais abordées dans Le Japonais sans peine que d’épiloguer sur la promesse marketing “Débutants → B2“. En effet, vous ne pouvez pas espérer “communiquer avec spontanéité et aisance” si vous n’avez jamais fait d’expression orale. Il en va de même pour la production écrite et la compréhension écrite (les textes proposés ne sont que des dialogues pour rappel).

Venons-en justement à ces notions de japonais. Je pense qu’on peut dire que cette méthode contient la plupart des points de grammaire indispensables au JLPT N4. C’est-à-dire les différentes formes du conditionnel (eba, tara et to), le passif, les différentes structures avec -te (-te kureru, te kara…), quelques notions de keigo… Ce qui correspondrait à un niveau A2 selon le site officiel du JLPT. C’est déjà bien dans l’absolu et pour que vous puissiez vous faire un avis plus précis, voici un extrait du dialogue de la leçon 97 comparé à un exo de compréhension orale du JLPT N4 :

Si on excepte le fait que le débit de parole est plus rapide avec l’extrait du JLPT N4, le niveau de difficulté est à peu près similaire selon moi. Dommage par contre que les dialogues de cette méthode d’Assimil soient aussi inexpressifs : on a vraiment l’impression d’entendre des robots parfois. Les concepteurs ont sans doute incité les comédiens japonais à prononcer distinctement chaque mot, ce qui donne forcément un côté artificiel. C’est un détail, mais le contraste est tout de même assez marqué avec les extraits du JLPT !

Conclusion

Comme nous avons pu le voir au sein de cette critique, Le Japonais sans peine d’Assimil est loin d’être une méthode inintéressante. Son approche originale prenant à contre-pied Manuel de Japonais (dialogues placés au centre, logique de grammaire implicite) me semble pertinente pour les personnes qui préfèrent s’imprégner de la langue avant qu’on ne leur explique les règles sous-jacentes. Les situations de communication abordées me semblent aussi variées, ce qui permet à l’apprenant de se débrouiller dans un certain nombre de situations de la vie courante.

Néanmoins, j’avoue ne pas avoir été franchement convaincu par le concept de “phase passive/phase active”. En effet, il paraît impossible de retenir l’essentiel des notions vues pendant les leçons sans avoir une démarche active d’apprentissage. Et ce n’est pas les 30/40 minutes par jour indiquées sur la quatrième de couverture qui suffisent. C’est peut-être pourquoi d’ailleurs chacun y va de sa propre tambouille avec la méthode Assimil (j’ai pu lire plein d’approches différentes) et que c’est rarement sans peine justement.

On peut aussi lui reprocher un manque de variété de ses exercices qui sont en plus assez dirigistes. Pour réussir les derniers exercices de thème accompagné (les textes à trou), il faut vraiment utiliser la terminologie des leçons au mot près. Pareil pour la fameuse “seconde vague” qui vous force à retenir le métalangage de l’ouvrage ([accord] = particule ne, [engagement] = particule yo…). Ainsi, ce ne sont pas vraiment les progrès réels dans la langue qui sont récompensés, mais davantage la volonté de l’apprenant à appliquer la méthode à la lettre.

Enfin, il ne faut pas espérer avoir un niveau supérieur à celui A2 du CECR en compréhension orale après avoir fini Le Japonais sans peine.

Points positifs :

- Dialogues “plutôt” naturels avec la présence de situations variées de la vie quotidienne.

- Approche implicite de la grammaire bien amenée (mise au point grammaticale toutes les 7 leçons).

- Convient parfaitement aux autodidactes débutants, même s’il faudra s’accrocher lors des premières leçons.

- Donne des bases solides puisque les éléments grammaticaux couvrent une bonne partie du JLPT N4.

Points négatifs :

- L’assimilation intuitive promise lors de la phase passive ne fonctionne pas réellement sans apprentissage actif (vocabulaire, répétition, mémorisation…).

- Exercices peu variés (thème et version) et très dirigistes (une seule possibilité pour chaque réponse) qui reposent au final sur une méthodologie traditionnelle.

- La seconde vague (restitution de dialogues) encourage davantage la reproduction mécanique que la production spontanée.

- Premières leçons trop riches en informations, ce qui peut décourager les moins téméraires.

- Le niveau CECR B2 promis est clairement irréaliste.

Une réponse

Mais c’est une bonne methode pour commencer. Il faut rapidement aller plus loin en lisant et en consultant des site comme le votre (Felicitations)